|

備前の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |

|

砥石城岡山県邑久郡邑久町豊原別名 砥石山城、戸石城、戸石ヶ城 城主 伝・島村氏、宇喜多氏 築城年代 不明(文明十七年以前) 保存状態 石垣が整備により破壊 訪ねやすさ かんたんに登れます みどころ 眺めは最高 その他 高取山城とセットの山城 |

| 千町平野に突き出した砥石山 | |

宇喜多・島村宿縁の山城備前の山間をぬうように走る吉井川、大河は岡山市吉井のあたりで突然見渡す限りの平野にあふれ出す。千町平野と呼ばれるこの沃野の南を画する山並みに、宇喜多氏にゆかりの深い砥石城がある。山は意外なほど低いけれど、まるで槍の穂先のように平野に突き出している。この山と谷一つ挟んだ西側にある急峻な尾根にも城郭の跡が残されている。これを高取山城といい、砥石城と二つで一つの要害を形成していたらしい。 砥石城は平野のはるか北方、吉井川の出口に繁栄する守護所・福岡の詰め城の一つとして、戦国初期から重要視されていた。文明十五〜十六年(1483〜84)の福岡合戦で山名俊豊・松田元成に敗れた備前守護代浦上紀三郎則国は、いったん赤松政秀(初代)の播磨高田城(兵庫県上郡町)に逃れたが、福岡城奪還を期してこの砥石城に入ったらしい。文明十七年(1485)の守護赤松政則復活にともない、則国は山名・松田勢と対戦したが、反対に砥石城に追い詰められあえなく討死を遂げた(庶軒日録)。砥石城は福岡・西大寺など備前の中枢都市を一手に掌握する地勢を占めており、守護代浦上氏にとってかなり重要な拠点だったようだ。 |

|

|

|

| 砥石城本丸より。手前の荷蓋畠は宇喜多直家と宇喜多大和守の古戦場。平野の彼方に中世の備前の中心・福岡が望まれる。火鉢ヶ城、城ヶ辻は福岡合戦での山名俊豊・松田元成の本陣といわれる。 | |

|

一方、江戸時代の軍記・地誌には島村・宇喜多氏などが砥石城主として伝承されている。延宝四年(1676)成立の『宇喜多伝』は今のところ宇喜多氏の伝記としては最も古いものだが、宇喜多能家が砥石城にあったことが記されている。一方、約三十年後に編纂された『備前記』では、最初島村観阿弥が在城し、その後宇喜多三代(能家・興家・直家)が居城したと伝承されている。彼らはいずれも浦上氏麾下の有力国衆で、邑久郡内に別の拠点をもっていた。島村氏は「高島山城」(実態不明、高取山城ではない)あるいは堀城(岡山県長船町)、宇喜多氏は乙子・邑久郷・浜城などに在城伝承が残っている。砥石城は特定の国衆の「居城」ではなく、浦上氏の拠点の一つで、島村・宇喜多氏は城番としてこの城を預かっていた可能性がある。主家浦上氏の命で最初島村氏が城主となり、その後何らかの転機があって宇喜多氏に交代させられた、ということなのだろう。あるいは、『西国太平記』『宇喜多伝』以来巷間に流布している島村観阿弥の宇喜多能家(興家ともいわれる)襲撃事件は、城主の交代と何らかの関わりがあるのかもしれない。(これ以上書くと新しい物語を創ってしまいそう(^^;)

数度のせめぎあいの末、弘治二年(1556)ごろとうとう直家は砥石城を陥落させ、大和守を滅ぼした(森氏前出論文)。この武功により、直家は浦上宗景から大和守の旧領の一部を与えられ、砂川上流に残存する尼子・政宗勢力に備えるため奈良部城に移った。『備前軍記』によれば、宗景は直家の攻略した砥石城を島村観阿弥に預けた…とあるが、実否は不明である。『吉備前秘録』という先行文献に、永禄二年(1559)直家が戸石ヶ城を攻め落とし、父の敵観阿弥を討ち取ったとある。『備前軍記』の編者はこの記事によって観阿弥の砥石城復帰を想定したのだろう。しかし、『宇喜多伝』では観阿弥は天神山城に呼び出されて殺害されたことになっている。『宇喜多戦記』も居城の「島廣山」を出た観阿弥がのこのこ天神山に出仕してきたところを撃ち殺したと書いている。観阿弥は砥石に復帰せず居城でおとなしくしていた、というのが真相に近いのではないか。

要するに、砥石城の歴史は宇喜多大和守滅亡の弘治二年(1556)を境に、ぱったりわからなくなる。本丸東の石垣の存在を勘案すれば、以後もしばらくは存続し改修されたものと思われる。

本丸の北側にかなり広い曲輪があるが、雑草をかき分けて入ってみると北半分は緩やかなスロープになり、斜めに傾いている。その下にも小さな郭がある。これらは塁壁斜面をしっかり造成しているわりに、何の防御施設もない。さらに北に下った尾根先端に四段ほどの長細い曲輪がこしらえてある。また、本丸南の主峰尾根続きは岩盤がところどころ露出し、自然地形に近い。先端部に郭を置いているものの、尾根を切断する堀切もなく、防御の工夫がほとんどなされていない。それなりの規模、石垣による改修はみられるものの、砥石城のようすは山城としてはかなり原始的な構造を示しており、峻険な地形に頼った部分が多い。ひょっとしたら、石垣を除けば浦上則国が逃げ込んだころの状態とあまり変わっていないのかもしれない。

探訪のしおり城跡までの道は、案内まっぷをご覧下さい。登山口の近所にJAがあり、その駐車場を含めた一帯は広いので自動車を止めるにはもってこいです。登山口横の忠魂碑前にも一台分くらいのスペースはあります。登り口は三つあり、正面の忠魂碑から墓地をへて本丸に到るコースが一番近道です。忠魂碑前の道をさらに谷奥に進んだところが、問題の「直家追悼の松」から尾根に上がるルートです。西の谷口にある笠松明現宮入口からも登れます。 最寄駅JR赤穂線邑久駅。城址は駅から遠く、歩くと40〜50分もかかります。自動車やバイク、自転車?などをお勧めします。 |

|

| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |

確実なところでは、天文末年ごろ宇喜多大和守が城主を務めていたことが『馬場家記』より判明している(森俊弘氏「岡山藩士馬場家の宇喜多氏関連伝承について」)。大和守は浦上政宗に味方しており、当時政宗と抗争中だった弟の宗景は乙子城にいた宇喜多直家に砥石城を攻撃させた。上にみたとおり、砥石城の位置は備前支配の重要拠点だったので、宗景としては是が非でも兄政宗の手から奪取する必要があったのではないか。直家と大和守の合戦は熾烈を極め、城下の荷蓋(仁生田)、砥石城一の木戸をめぐって激しい戦闘が行われた。直家勢一の弓の名手花房正幸が、大和守勢の馬場家職の指を射抜いたのは、このときのことである。

確実なところでは、天文末年ごろ宇喜多大和守が城主を務めていたことが『馬場家記』より判明している(森俊弘氏「岡山藩士馬場家の宇喜多氏関連伝承について」)。大和守は浦上政宗に味方しており、当時政宗と抗争中だった弟の宗景は乙子城にいた宇喜多直家に砥石城を攻撃させた。上にみたとおり、砥石城の位置は備前支配の重要拠点だったので、宗景としては是が非でも兄政宗の手から奪取する必要があったのではないか。直家と大和守の合戦は熾烈を極め、城下の荷蓋(仁生田)、砥石城一の木戸をめぐって激しい戦闘が行われた。直家勢一の弓の名手花房正幸が、大和守勢の馬場家職の指を射抜いたのは、このときのことである。 観阿弥の没落により、ようやく砥石城が直家の持ち城となり、弟の春家を置いた…という説も、どこから出てきたのかよくわからない。直家が攻め落とした城に春家を入れるのが大好きな(?)『備前軍記』にも春家の件はみえない。『吉備温故秘録』では天正二年(1574)沼城に転出するまで春家がおり、高取山も春家が預かって番兵を置いたとある。実は春家の存在自体に疑問があり、ふーむは伝承の過程で忠家の人格が分裂して(?)春家が作り出されてしまったと考えているが、そのことにはここではふれない。実在の怪しさという点では、これまで一言も断らなかったが島村観阿弥も謎の多い人物なのだ。

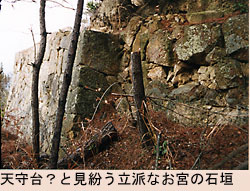

観阿弥の没落により、ようやく砥石城が直家の持ち城となり、弟の春家を置いた…という説も、どこから出てきたのかよくわからない。直家が攻め落とした城に春家を入れるのが大好きな(?)『備前軍記』にも春家の件はみえない。『吉備温故秘録』では天正二年(1574)沼城に転出するまで春家がおり、高取山も春家が預かって番兵を置いたとある。実は春家の存在自体に疑問があり、ふーむは伝承の過程で忠家の人格が分裂して(?)春家が作り出されてしまったと考えているが、そのことにはここではふれない。実在の怪しさという点では、これまで一言も断らなかったが島村観阿弥も謎の多い人物なのだ。 現在、砥石城跡は登山道も整備され、頂上付近の刈り払いもなされ城の遺構が確認しやくしなっている。しかし、行き過ぎた整備が行われ、本丸東側面に残っていた古い石垣が撤去され、立派な石垣に積み直されてしまっている。もとの石垣は今のような整然としたものではなく、ごろた石を乱積みにした古風なものだった。『日本城郭大系』『邑久町の文化財』などに写真が載っているのでご覧頂きたい。ビール瓶のように細長いかたちをした本丸には、すでに幕末の天保十二〜十四年(1841〜43)金毘羅宮が建造されていた。このお宮の台座が本丸西側に張り出し、切石積の立派な石垣がそそり立つ。まるで近世城郭の櫓台そのもので、これを城の遺跡と勘違いして「天守閣跡」と紹介した新聞記事もある(笑)。その石垣の袖に低石垣が残っている。神社の土塀の跡とこの石垣はリンクしており、東側にあった石垣とは少しようすが異なっている。これも神社の石垣である可能性が高い。本丸内でも神社境内として区画された部分にしか石垣が構築されていない点、少々気がかりである。

現在、砥石城跡は登山道も整備され、頂上付近の刈り払いもなされ城の遺構が確認しやくしなっている。しかし、行き過ぎた整備が行われ、本丸東側面に残っていた古い石垣が撤去され、立派な石垣に積み直されてしまっている。もとの石垣は今のような整然としたものではなく、ごろた石を乱積みにした古風なものだった。『日本城郭大系』『邑久町の文化財』などに写真が載っているのでご覧頂きたい。ビール瓶のように細長いかたちをした本丸には、すでに幕末の天保十二〜十四年(1841〜43)金毘羅宮が建造されていた。このお宮の台座が本丸西側に張り出し、切石積の立派な石垣がそそり立つ。まるで近世城郭の櫓台そのもので、これを城の遺跡と勘違いして「天守閣跡」と紹介した新聞記事もある(笑)。その石垣の袖に低石垣が残っている。神社の土塀の跡とこの石垣はリンクしており、東側にあった石垣とは少しようすが異なっている。これも神社の石垣である可能性が高い。本丸内でも神社境内として区画された部分にしか石垣が構築されていない点、少々気がかりである。 平成十四年(2002)一月十四日、三度目の登山でおかしなものを発見した。城の東の谷からの登山口に「宇喜多直家生誕の地」の石碑が建っているのだが、その傍らに古い松の巨木の、枯れて株だけになったようなものがある。その枯木に「直家追悼の松」と立て札が…?江戸時代の地誌には、大ケ島村の北谷口に島村観阿弥の墓があり松の木が二本植えてあると記され、『東備郡村志』などには夫婦松として紹介されている。ひょっとして、この松、観阿弥の墓標なのではないか(大汗)。もちろん、二本あるはずの松が一本しかないので、「直家追悼の松」の素性が果たして観阿弥の塚だったかどうか、疑問がないでもない。…もし仮に、この松が観阿弥塚だとすると、事情を知らない近在の人たちが、岡山城築城四百周年のお祭騒ぎで、観阿弥の墓標を直家の記念木に仕立ててしまったことになる。なんとまあ、こうやって地域の伝承は変容し、異説を生んでいくのだなあと、苦笑いする他ない。軍記物語の上で仇敵として憎しみあった二人、どうやら悪縁は死んでも尽きそうにない(笑)

平成十四年(2002)一月十四日、三度目の登山でおかしなものを発見した。城の東の谷からの登山口に「宇喜多直家生誕の地」の石碑が建っているのだが、その傍らに古い松の巨木の、枯れて株だけになったようなものがある。その枯木に「直家追悼の松」と立て札が…?江戸時代の地誌には、大ケ島村の北谷口に島村観阿弥の墓があり松の木が二本植えてあると記され、『東備郡村志』などには夫婦松として紹介されている。ひょっとして、この松、観阿弥の墓標なのではないか(大汗)。もちろん、二本あるはずの松が一本しかないので、「直家追悼の松」の素性が果たして観阿弥の塚だったかどうか、疑問がないでもない。…もし仮に、この松が観阿弥塚だとすると、事情を知らない近在の人たちが、岡山城築城四百周年のお祭騒ぎで、観阿弥の墓標を直家の記念木に仕立ててしまったことになる。なんとまあ、こうやって地域の伝承は変容し、異説を生んでいくのだなあと、苦笑いする他ない。軍記物語の上で仇敵として憎しみあった二人、どうやら悪縁は死んでも尽きそうにない(笑)