|

備前の城へ 古城ひろいトップへ 落穂ひろいトップページへ |

|

高取山城岡山県瀬戸内市邑久町豊原別名 高山城 城主 伝・高取備中守、島村観阿弥 築城年代 不明 保存状態 良好 訪ねやすさ 雑木林だが歩きやすい みどころ 本丸土塁、堀切 その他 『城郭大系』は砥石城出城とする |

| 急峻な高取山。はるかに福岡、熊山を望む | |

ほんとの場所はどこなのか?高取山城の歴史は、砥石城と切ってもきれない関係にある。にも関わらず、この城はその城主はおろか、場所までもが時間の経過と共に忘れられ、または誤って伝えられ、存在そのものが曖昧になってしまっている。ここでは微力ながら、高取山城の城主と位置、縄張について再検討し、報告しておきたい。 この城に関して最も早い伝承は、『和気絹』に紹介されている。同書によれば、この城は最初高取備中守によって築かれたため、その名をとって「高取山城」と呼ばれるようになったという。高取氏は鷹取氏とも書き、本来美作国衆と考えられるが、赤松氏あるいは浦上氏に従って備前和気・邑久郡内に知行を与えられ、一族が移住したらしい。備中守という人物は浦上宗景の家老の一人だったといわれ、娘を宇喜多直家の老臣戸川秀安に嫁がせていた。その縁で宗景滅亡後は宇喜多氏に仕え、「近習用人」として三千石を与えられていたという(浦上宇喜多両家記)。

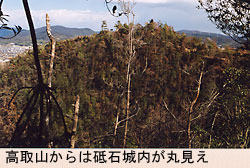

実はこの島村観阿弥の在城伝承のからみで、高取山城の位置も混乱している。最も早い『和気絹』伝承は、高取山を砥石城の西三町ばかりの山、としている。現在の距離に直すと、ほんの300メートル強。砥石城とは谷一つ挟んで向かい合っている山(上の写真)がそれである。『備陽国誌』もこの説を踏襲しているから、江戸中期には写真の山が高取山城と認識されていたことは間違いない。

近年の『日本城郭大系』は、これまで高取山城とされてきた城郭は「独自的城郭の形態を示しているが、(中略)小郭が単純に並ぶだけの小城で、出城または外城としか考えられない城郭内容と規模である」「島村氏の居城にしてはあまりにも小規模で、単純な構造であり、また、対抗した宇喜多氏の居城と近接しすぎで、これだけの国人同士が背中合わせに居城を構えていたとは戦国期の状況下では常識的に考え難い」という理由で、高尾城のある山を高取山城に比定、江戸期に高取山とされていた地を砥石城の出城扱いにしている。以来、高取山=高尾説は定説になってしまった。だが、本当にこれでよいのだろうか。 『城郭大系』が砥石城と高取山伝承地をセットの山城に見立てたのはさすがだが、だからといって高取山城を別の場所にもっていくのはやり過ぎかと思う。曲がりなりにも江戸時代には、高尾城は高取山とは別城として伝承され、宇喜多勘兵衛という別の城主名が伝えられていた。現代の見地から無理やり一緒くたにするのは間違いのもとだろう。二つの城が並んでいることには、何か事情があるにちがいない。遺構の解説のところでも述べるように砥石城の向かいの山にある城郭は、『城郭大系』がいうほど小城ではない。ふーむは、伝承の原初の状態までさかのぼり、『和気絹』のいう砥石城の向かいの山を高取山と考えたい。

築城の時期については、城名の由来となった高取備中守の解明がキーワードとなる。この備中守が冒頭で述べた宗景の老臣・戸川秀安の舅にあたる人物そのものであるとすれば、その築城時期はけっこう新しく、砥石城の築城とは時間差がある可能性がある。あるいは、弘治二年(1556)宇喜多大和守を滅亡させて砥石城を接収した浦上宗景が、砥石城の不備を補う目的で高取備中守に命じて築城させた新城なのかもしれない。 |

|

|

|

|

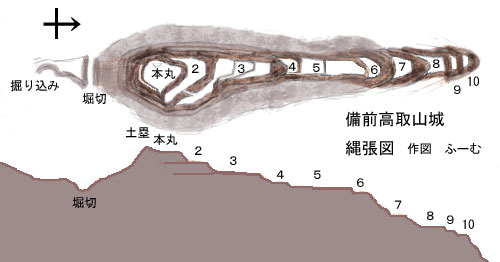

高取山城は、砥石城より少し高い位置にある。送電線鉄塔のある尾根を北に入ったところが城址で、『日本城郭大系』に砥石城出城として縄張図が掲載されている。だが、実際に踏査した結果、この縄張図の二倍近く大きい、十個の曲輪を尾根上に並べた本格的な連郭式山城であることがわかった。上の縄張図は、調査結果をもとに描きなおしている。部分的ながら主要部を土塁で固め、尾根を掘切で切断するなど、砥石城よりも防御機能が進化しており、この辺りに上述の時間差を感じる。本丸が地形の制約上城郭の最南端、つまり砥石城側尾根との接続部に最も近い位置に築かれているため、ここの防御は厳重になっている。高さ1.3mほどの土塁を盛り、塁壁斜面を急角度で高く造成し、降りた先には堀切をうがって通行を妨げている。歩いてみると気が付くが、堀切の外側の尾根にも手が加わっており、通路を狭くするため掘り込まれた部分もみられる。さらに送電線鉄塔のある鞍部より南側に、一条の堀切が認められる。現在鉄塔のある部分にも何らかの城郭施設が存在したのかもしれない。

探訪のしおり城跡までの道は、案内まっぷをご覧下さい。砥石城の尾根続き、送電線の鉄塔までよじ登ったら、あとはひたすら北に向かって尾根をたどって下さい。比較的簡単に本丸に達することが出来ます。 最寄駅JR赤穂線邑久駅。駅から城跡まではかなりあります。自動車がおすすめ。 |

|

| 備前の城へ戻る 古城ひろいへ トップページへ | |

この備中守の築城後、有名な島村観阿弥が高取山に入城し、隣の砥石城にいた宇喜多能家を急襲して殺害した、と『和気絹』は伝えている。だが、島村観阿弥の居城については、最も古い伝承を伝える『宇喜多伝』(宇喜多能家之伝)に高取山ならぬ「高島山城」とみえる(場所は不明。『宇喜多戦記』には邑久郡島廣山とある)。一方、『宇喜多伝』を参照して書かれたらしい津島家の記録(『備前記』所引本)は「高鳥山城」とし、『備陽記』所引本では「高取城」となっている。どうやら観阿弥の高取山在城説は「高島山」⇒「高鳥山」⇒「高取山」の誤記から発生した誤伝らしい。

この備中守の築城後、有名な島村観阿弥が高取山に入城し、隣の砥石城にいた宇喜多能家を急襲して殺害した、と『和気絹』は伝えている。だが、島村観阿弥の居城については、最も古い伝承を伝える『宇喜多伝』(宇喜多能家之伝)に高取山ならぬ「高島山城」とみえる(場所は不明。『宇喜多戦記』には邑久郡島廣山とある)。一方、『宇喜多伝』を参照して書かれたらしい津島家の記録(『備前記』所引本)は「高鳥山城」とし、『備陽記』所引本では「高取城」となっている。どうやら観阿弥の高取山在城説は「高島山」⇒「高鳥山」⇒「高取山」の誤記から発生した誤伝らしい。 ところが、幕末の天保八〜十三年(1837〜42)に編纂された『東備郡村志』になると、少しようすが変わる。同書では、城の位置を「東谷の東」、すなわちこれまで高取山とされてきた山を逆の方角から示しているが、同時に高取山を「高尾城」(岡山市長沼)の別名と考えた。高尾城は「東谷の西」、長沼村との境にある高取山城とは別の山城で宇喜多勘兵衛が城主とされているから、『東備郡村志』は明らかに混乱している。この記述の混乱から、高取山の位置はおかしくなっていく。昭和四十年代には地元でも城の所在地があいまいになり、「まぼろしの城」と化していた。某ローカル紙は岡山市長沼にある「城のつだ」という場所を取材している。「東谷から林道を登る」「遠くは児島湾まで見渡せる」とのレポートからは、おそらく高尾城の場所に登ったと思われる。

ところが、幕末の天保八〜十三年(1837〜42)に編纂された『東備郡村志』になると、少しようすが変わる。同書では、城の位置を「東谷の東」、すなわちこれまで高取山とされてきた山を逆の方角から示しているが、同時に高取山を「高尾城」(岡山市長沼)の別名と考えた。高尾城は「東谷の西」、長沼村との境にある高取山城とは別の山城で宇喜多勘兵衛が城主とされているから、『東備郡村志』は明らかに混乱している。この記述の混乱から、高取山の位置はおかしくなっていく。昭和四十年代には地元でも城の所在地があいまいになり、「まぼろしの城」と化していた。某ローカル紙は岡山市長沼にある「城のつだ」という場所を取材している。「東谷から林道を登る」「遠くは児島湾まで見渡せる」とのレポートからは、おそらく高尾城の場所に登ったと思われる。 そう考えれば、当然砥石城との近さが問題にされてくるにちがいない。対立する別々の国衆の居城が隣り合わせという状況はありえない…と。その発想がいけないのではないか。「別々の国衆の居城」と考えるから、話が歪んでいくのだ。砥石と高取山は別々の山城だが、お互いに補完し合う関係にあったとみるべきだ。そして、両城を支配・管理する主体は個々の国衆ではなく、備前守護代浦上氏であった可能性がある。砥石城に守護代浦上則国在城の事実があること、二つの城が当時の備前の中枢都市福岡・西大寺を押える位置にあることから、高取山城は浦上氏の意思で築城され、城番として邑久郡内の国衆が配置されたと考えたい。このように考えれば、城が二つ並んでいるという状況はそれほど不自然なことではなくなる。砥石城の宇喜多氏同様、高取氏にも高取山以外の場所に居城伝承がある。邑久郡では飯の城(高松山城。長船町西須恵)、和気郡では香登城(備前市香登本)に在城していたといい、高取山には主家浦上氏の命によって在番していた可能性がある。島村氏の在城については既に述べたとおり誤伝であり、問題にならない。

そう考えれば、当然砥石城との近さが問題にされてくるにちがいない。対立する別々の国衆の居城が隣り合わせという状況はありえない…と。その発想がいけないのではないか。「別々の国衆の居城」と考えるから、話が歪んでいくのだ。砥石と高取山は別々の山城だが、お互いに補完し合う関係にあったとみるべきだ。そして、両城を支配・管理する主体は個々の国衆ではなく、備前守護代浦上氏であった可能性がある。砥石城に守護代浦上則国在城の事実があること、二つの城が当時の備前の中枢都市福岡・西大寺を押える位置にあることから、高取山城は浦上氏の意思で築城され、城番として邑久郡内の国衆が配置されたと考えたい。このように考えれば、城が二つ並んでいるという状況はそれほど不自然なことではなくなる。砥石城の宇喜多氏同様、高取氏にも高取山以外の場所に居城伝承がある。邑久郡では飯の城(高松山城。長船町西須恵)、和気郡では香登城(備前市香登本)に在城していたといい、高取山には主家浦上氏の命によって在番していた可能性がある。島村氏の在城については既に述べたとおり誤伝であり、問題にならない。 眺望にもすぐれており、木の間から砥石城全体が丸見えだった。これでは確かに敵対者どうしが居城するのは難しい。縄張図3の付近から西大寺方面が、6からは福岡方面を見わたすことができる。登山道は、現在のところ南の鉄塔から入る道が最も入りやすいが、地図をみると6付近から東谷地区に下りる道があったようで、こちらが本来の登城ルートかもしれない。

眺望にもすぐれており、木の間から砥石城全体が丸見えだった。これでは確かに敵対者どうしが居城するのは難しい。縄張図3の付近から西大寺方面が、6からは福岡方面を見わたすことができる。登山道は、現在のところ南の鉄塔から入る道が最も入りやすいが、地図をみると6付近から東谷地区に下りる道があったようで、こちらが本来の登城ルートかもしれない。